La camioneta avanza sobre la ruta que une Posadas, la capital de Misiones, con Oberá, la segunda ciudad más importante de la provincia. El camino sube y baja como el serrucho de un cuchillo. Hay un rojizo impregnado en el asfalto y a la vera de la ruta que tiñe de ese tono toda la escena. A los dos flancos, el monte corta el horizonte con su espesura y su misterio verde intenso. El sol, en lo alto,

sacude sin mayor remordimiento. Parece una postal en movimiento, y tal vez en algún punto lo sea.

Adentro, en la camioneta que avanza, Eduardo convida un mate que, apenas unos segundos después, vuelve a sus manos para que cebe otro, esta vez para el chofer, que hace lo mismo que los demás: vacía su contenido, y lo devuelve. No hay en esa dinámica nada sorprendente. Ya sea dulce o amargo, con yuyos o cáscaras de naranja, el mate constituye un elemento característico de la cotidianidad

de Argentina y de la región: en el país, cada año se consumen más de 6 kilos de yerba por habitante. Y más allá de su consumo, el mate acumula otros significados: la amistad, el compartir, la confianza, el lazo invisible que une, circunstancialmente o no, a un grupo de gente.

Este.

Sin embargo, no es tan cotidiana la información sobre el proceso de producción hasta que llega a la góndola de un supermercado, su cadena de valor, y las condiciones en las que se sostiene esa dinámica. Por ejemplo, no todos saben que Argentina es el principal productor mundial de yerba mate, con una producción centralizada, -por cuestiones climáticas y de suelo- en el nordeste de Corrientes y Misiones.

Acá.

COSTUMBRES ARGENTINAS

Según las estadísticas de 2016, la producción de yerba molida y empaquetada para el mercado interno fue de alrededor de 256 mil toneladas. Para producir esa cantidad, es necesario cosechar tres veces más: 770 mil toneladas de hoja verde, ya que para generar un un kilo de yerba mate, se necesitan 3 kilos de hoja.

En todo ese ciclo se realizan diversas fases e intervienen distintos actores, entre quienes existe una profunda diferenciación social.

En el primer eslabón de la cadena productiva están los tareferos (peones rurales), que realizan su labor en condiciones de cuasi esclavitud, y los productores rurales.

En Misiones, cerca del 80% de la tierra son explotaciones no mayores a 10 hectáreas con características de minifundio y agricultura

familiar, por lo que muchos de estos pequeños productores comparten la situación de vulnerabilidad con los tareferos.

Ambos sectores implican a alrededor de 17 mil personas cada uno: la base de la producción yerbatera.

“La yerba mate solo puede ser cosechada de forma manual, entonces el requerimiento de mano de obra fue siempre elevado

y las condiciones productivas nunca fueron favorables”. La que habla es Carla Traglia, antropóloga social por la Universidad

Nacional de Misiones y becaria del Conicet, que investiga las estrategias de vida de las familias de trabajadores rurales, principalmente empleadas en la cosecha de yerba mate. Realiza su trabajo de campo en Colonia Gisela, una colonia agrícola de 150 familias, conformada por pequeños productores rurales en el límite fronterizo con Paraguay. Traglia enfatiza la monopolización

que generan las grandes empresas yerbateras, que afecta a todo el sector.

ESCLAVITUD SIGLO XXI

Sandra Vera es tercera generación de tareferos: toda su vida giró y gira en torno a la tarefa.

A su abuelo, el trabajo a destajo en la tarefa le inflamaba las rodillas. Lo despidieron por esa razón y el médico, en lugar de

hacerle una radiografía, le aplicó una inyección: murió al día siguiente. Su padrastro falleció de neumonía en la tarefa: el frío y la lluvia fueron demasiado para su problema crónico de bronco espasmos. Su hermano, de 13 años, nació en los yerbales de Apóstoles, al sur de la provincia, ya que su mamá estaba tarefeando y no pudo salir del campo. Dato entre paréntesis: estaba trabajando en los campos de Ramón Puerta, uno de los empresarios yerbateros más poderosos de Misiones; ex gobernador, uno de los presidentes fugaces que tuvo el país tras la renuncia de De la Rúa en diciembre de 2001, amigo de Mauricio Macri y actual embajador en España.

Sandra vive en las afueras de Oberá, ahí donde la ciudad empieza a confundirse con el monte, en una casa diminuta y de madera, con tantas hendijas que es posible mirar hacia adentro sin mayor dificultad. El piso es la tierra. Ahí viven ella con sus dos hijos, de 8 y 12 años; su mamá, su hermana con el marido y su hijo; su hermano con la mujer; y otro hermano más chico: 10 personas compartiendo el único ambiente. Integra el Frente de Organizaciones en Lucha, con el que viene de acampar frente al Ministerio de Bienestar Social de la provincia para exigirle que intervenga ante la situación de emergencia de los tareferos.

Está cansada pero su cansancio no es por el acampe ni por el ida y vuelta, sino por la dura vida que lleva sobre sí: está preocupada

porque este año la interzafra será más extensa que lo habitual, debido a la cantidad de lluvia que hizo que la producción de hoja

sea menor. La cosecha de la hoja verde se realiza, habitualmente, de octubre a marzo pero este año, el Instituto Nacional de Yerba

Mate (INYM) probablemente la adelante para equilibrar la oferta y la demanda. Durante esos meses, los tareferos que están en

blanco reciben un haber mensual, fijado en $2.700. Los que lo hacen en negro, como es su caso, no reciben nada.

“Los tareferos siempre fuimos el sector más pobre de la provincia. Somos como esclavos. Hacemos el trabajo más fuerte y el más explotado y cobramos una miseria. En la interzafra tenemos que salir a pelear cuatro o cinco meses por una bolsa de mercadería, porque no hay otro trabajo que hacer. Nosotros vivimos solamente de la tarefa”, dice en la puerta de su casilla, sentada sobre una silla de madera.

JAQUE MATE

JAQUE MATE

De cada paquete de yerba, los tareferos perciben solo el 1,3% de su valor. El INYM –creado en 2002 en medio de una profunda crisis que afectaba el sector primario de la producción tras la desregulación y el cierre de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) que había dispuesto el menemismo en 1991– tiene entre sus funciones regular el valor de la producción primaria. Según la normativa

vigente, el kilo de hoja verde debería pagarse $6,01 (válido hasta el 30/9). El problema básico reside en que, en la mayoría de los casos, las empresas que dominan el sector pagan entre $3 y $4 a los productores y por lo tanto estos pagan menos a sus peones, los tareferos. Muchos de ellos reciben entre $0,8 y $1,40 por cada kilo de hoja verde.

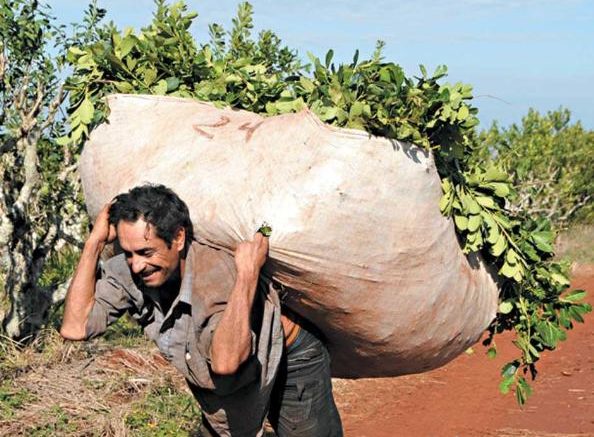

En el yerbal, los tareferos comienzan su labor con la primera luz del día, bajo el rocío y la helada. Las hojas cosechadas se colocan

sobre una bolsa enorme de arpillera y luego se unen las diagonales para formar un raído o ponchada, un bulto de aproximadamente

100 kilos, que los hombres cargan sobre sus espaldas hasta el camión que lleva la hoja verde al secadero, el segundo eslabón de la cadena productiva. Las mujeres, como Sandra, generan bolsas de menor peso ya que si no, no pueden cargarlas.

En un día favorable pueden hacer, con suerte, entre 7 y 8 ponchadas, en jornadas de más de doce horas. Este desamparo está brillantemente mostrado en Raídos, la ópera prima de Diego Marcone, estrenada este año, y anteriormentedistinguida en el festival de cine Bafici con el premio del público como Mejor Película Argentina, entre otros reconocimientos.

En el documental, la cámara es un testigo mudo y a la vez un grito potente sobre la situación de los tareferos.

MONOPOLIO YERBATERO

Tras la cosecha, la hoja verde es trasladada a los secaderos, donde comienza la producción industrial que culminará en el paquete de yerba en canales mayoristas y minoristas. El secadero tiene a su cargo la primera secansa y la transformación de la hoja verde en hoja

canchada (secada y triturada). En Misiones hay 239 secaderos, lo que permite dimensionar cómo comienza a concentrarse la producción yerbatera.

Luego, la yerba permanece estacionada durante un tiempo variable, hasta lograr un color, sabor y aroma acorde. Existen 69 acopiadores en la provincia (la cadena se concentra cada vez más), que se encargan de esta fase de la producción, que continúa

en los molinos, en donde se realiza la etapa final: la trituración y mezcla que define sabor, aroma y color de cada marca.

Las empresas que concentran la producción tienen un sistema integrado: son dueños de la tierra, del secadero y de los

molinos, lo que les permite participar en toda la cadena productiva, imponer condiciones y aumentar sus márgenes de ganancia.

Diez firmas concentran el 80% del mercado: Las Marías (Taragüí, Unión, La

Merced, entre otras marcas), Hreñuk (Rosamonte), La Cachuera (Amanda), Molinos Río de la Plata (Nobleza Gaucha, Cruz

de Malta), Grupo Llorente (La Tranquera), Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig (Playadito), Coop. Santo Pipo (Piporé), Orquera

(CBSé) y La Misión (Mate Rojo) y Cooperativa Agrícola Montecarlo.

Según diversos informes, de cada kilo de yerba que consumimos, 30% queda para los molinos, 28% para la cadena de comercialización

mayorista y minorista; 20% son impuestos que tributa el Estado; y 17% corresponde a los secaderos. Solo el 5% queda en el proceso de producción primaria: 1,3% los tareferos, 1,1% los contratistas (conchaban a los peones rurales y negocian con el dueño del yerbal y con el secadero el precio de la materia prima, del flete y de la cosecha) y el resto (2,6%), los productores.

Aquí es donde deben ponderarse la cantidad de actores de cada eslabón: en Misiones, 17 mil tareferos contra 239 secaderos y 119 molinos, por ejemplo.

SINDICALISMO MOMO

El sindicato que debe(ría) defender los derechos de los tareferos y trabajadores rurales, uno de los sectores con mayor informalidad de la economía, es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Hasta su fallecimiento en junio y durante 25 años, su secretario general fue Gerónimo Venegas. El Momo (su foto, a la derecha, junto a Antonio T. Ros) fue oficialista de casi todos los gobiernos de turno, pero lo más llamativo

es que fue el sindicalista favorito de Mauricio Macri, quien le dedicó sus palabras al dirigente en la última inauguración de la Exposición Rural, pocos días después de su muerte.

En los hechos, UATRE deja a los trabajadores librados a su (mala) suerte y se ubica más cerca de los empresarios. La falta de representación gremial y el escaso control estatal son los que permiten, a la par, la explotación. Sandra Vera lo cuenta en primera persona: “Nadie controla nada. Cuando le decís al UATRE tal patrón está haciendo algo mal, están los trabajadores en negro, no va al yerbal de sorpresa. Va primero a hablar con el patrón, el patrón le paga y después va hasta el portón en donde está la cuadrilla, habla solo con el capataz y vuelve. Todos los sectores que deberían controlar son cómplices de los patrones. Están apoyando que sigan muriendo más compañeros y que siga el trabajo en negro”. Se calcula que un 70% de los trabajadores rurales no está registrado.

En la década del 90, el Estado creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, conformado por el gremio

(UATRE) y las cuatro entidades agropecuarias: la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y la Confederación Rural Argentina. El objetivo era hacer cumplir los derechos de los trabajadores. “Ese organismo no mejoró las condiciones de trabajo ni de registración de los trabajadores, ni ejerció el poder de control que debía tener. En 2011, se sanciona la Ley de Contrato de Trabajo

Agrario, que significó en la práctica que el Estado retome el poder de fiscalización”, cuenta Martín Ibarguren, antropólogo social por la Universidad Nacional de Misiones, provincia en la que reside desde hace 15 años: “Se estaba denunciando una gran cantidad de casos de explotación laboral cuando la Corte Suprema hizo lugar a una presentación de Venegas y disolvió, en noviembre de 2015, el Renatea para devolverle el control al Renatre”.

Parece un juego de palabras, pero su significado es mucho más profundo: para las patronales agrarias significa, otra vez, estar a

cargo de su propia fiscalización.

PARADIGMA GLIFOSATO

Carla Traglia menciona un factor de precarización inesperado: el uso de herbicidas: “Si bien la yerba mate es una planta que no resiste la aplicación directa del glifosato, los productores lo aplican sin tirarlo directamente a la planta, sino localizado. Eso produjo que la

mano de obra, que era contratada antiguamente durante los 12 meses del año –los primeros 6 para la cosecha y los otros para

el replante y el mantenimiento de los yerbales limpios– ahora se vea reducida a los meses que dura la tarefa y que de los demás

se encarguen los agrotóxicos. Los químicos sustituyen la mano de obra”. “No solo tiene que ver con qué políticas hay que reforzar,

sino pensar un nuevo paradigma productivo”, concluye Traglia.

En la puerta de su casa, horas antes de volver al monte, Sandra Vera afirma lo mismo con otras palabras:

«Queremos que nos traten como personas con derechos, no como una cosa descartable. Eso nomás».

VERDE ESPERANZA

Eugenio Kasalaba es un pequeño productor tarefero y uno de los referentes del Movimiento Agrario Misionero (MAM), una organización surgida a principios de los 70´ en defensa de los derechos de los pequeños productores yerbateros. Kasalaba fue de

Eugenio Kasalaba es un pequeño productor tarefero y uno de los referentes del Movimiento Agrario Misionero (MAM), una organización surgida a principios de los 70´ en defensa de los derechos de los pequeños productores yerbateros. Kasalaba fue de

los primeros integrantes del movimiento, que además de luchar por el porcentaje que reciben los productores, basó sus reclamos en el derecho a la educación, a la tierra y a la salud. El MAM fue una expresión gremial de las Ligas Agrarias del Nordeste, máximas

representantes de la lucha social en el ámbito rural en esa década.

En 2000, Kasalaba donó tres hectáreas de su chacra de 60 para armar una cooperativa que pudiera producir yerba mate a partir de los principios del comercio justo: precio acorde, cuidado del medio ambiente, productos librados de agrotóxico. Nacía la Cooperativa Río Paraná de Oberá que elabora la yerba Titrayju, cuyo nombre deviene de las primeras letras de las palabras: Tierra, Trabajo y Justicia.

La cooperativa le compra yerba mate en hoja a los colonos que integran la misma y les paga un precio para que las familias puedan vivir dignamente y no abandonar sus chacras. A su vez, la comercialización se realiza directamente del productor al consumidor sin intermediarios. Se procura, así, que se pague un precio justo también al productor.

Kasalaba impulsó, hace 22 años, la Feria Franca, que en la ciudad de Oberá permite que los pequeños productores comercialicen sus productos para sostener el autoconsumo, y donó otras cinco hectáreas para que funcione una de las 22 Escuelas de la Familia Agrícola

(EFA) que existen en Misiones. Este tipo de escolaridad secundaria apunta a mantener a los jóvenes en las zonas rurales y capacitarlos para que puedan trabaja en actividades necesarias para su comunidad. La escuela, por ejemplo, produce todo lo que consume: pollos,

cerdos, verdura, fruta. Dice Kasalaba en la sede del MAM, bajo el calor húmedo de Oberá. “Es una escuela de formación agrícola en la que hay 130 chicos, todos hijos de productores y de peones rurales, que se capacitan y terminan en 5 años el Bachillerato con Orientación Agrícola. Muchos se quedan en la chacra, y siguen estudiando. El paso siguiente es que los chicos que terminen

ahí tengan una formación terciaria”, agrega con orgullo y emoción dibujada en el rostro.

TiTrayJu se consigue en MU Trinchera Boutique, Riobamba 143, CABA.

FUENTE: MU, el periódico de La Vaca.-

Be the first to comment on "EL MATE NUESTRO DE CADA DÍA: MISIONES, EXPLOTACIÓN Y MÁS."