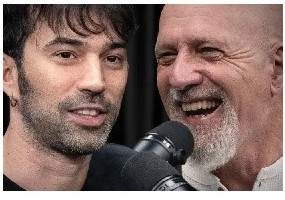

«Nunca antes en la historia de la humanidad se ha vivido una organización tan eficiente y coordinada para la persecución y la cancelación de una persona», se atrevió a decir Gustavo Cordera, autopercibiéndose más martirizado que Ana Frank. En un tramo breve de la charla que tuvo con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina habló del repudio social que recibió por haber afirmado, en una conferencia ante estudiantes, que hay mujeres que «necesitan ser violadas» y defender su derecho a hacéselo a chicas de 16 años. Dijo que todo fue una enorme conspiración en su contra, y que fue castigado, cual estrella de rock maldita, por decir lo que todos piensan.

Cordera y Rosemblat (sus conflictos interiores, sus contramarchas, sus intereses en juego, es decir, la intención de monetizar la «polémica» y la promoción de un espectáculo) son de menor importancia frente al tema de fondo: lo que este episodio revela sobre la buena salud de la que goza la cultura de la violación.

«Ver violadores en todas partes»

En julio de 1986, la escritora y cineasta francesa Virginie Despentes tenía 17 años y volvía a dedo desde Londres a París, donde vivía. En su libro Teoría King Kong, el relato comienza con la lupa en cómo iban vestidas: minifaldas y medias cancán a rayas, zapatillas Converse rojas y accesorios con tachas. En uno de los tramos conocieron a un grupo de tres hombres jóvenes en una estación de servicio. Los tres parecían divertidos, hablaban de música. Finalmente, las convencieron de que no siguieran esperando en la ruta con tanto frío y se subieran al auto con ellos.

En el momento en que las puertas se bloquearon, sin mediar palabra, ambas intuyeron cómo terminaría la historia. Podrían haberse bajado ahí mismo, cuenta Despentes, pero en lugar de volverse «paranoicas, decidieron dejar de ver violadores en todas partes«. Finalmente, pasó lo que temían. Continúa Despentes: «Está en nuestra cultura. Desde la Biblia hasta José en Egipto, la palabra de la mujer que acusa a un hombre de violación, antes que nada, es una palabra que se pone en duda«.

La idea de que el no consentimiento femenino rara vez es real, ya sea por histeria o artimaña, atraviesa la Historia, desde Rousseau –que, con mayor profundidad que Cordera, escribió en el Emilio cosas parecidas a las que dijo el músico– hasta las campañas de Dolce & Galbana de ayer nomás.

Si prácticamente cualquier mujer –en toda época, edad y clase social– a la que se le pregunte, puede recordar alguna situación de abuso de distinto grado, entonces el problema es estructural. Pero si a partir de 2015 empezaron a surgir todos esos testimonios de un lado, del lado de quienes los padecen, ¿dónde está la contraparte? ¿Cómo es que no aparece jamás alguien que diga «abusé de tal persona, en tal circunstancia»?

«Me imagino que, desde aquel día, ninguno de estos tres tipos –Despentes se refiere a los del auto– se identifica como violador, porque lo que hicieron ellos es otra cosa. Prueba de ello: si realmente no hubiéramos querido que nos violaran, hubiésemos preferido morir o hubiéramos logrado matarlos», escribe Despentes. Si salieron con vida, es porque no les disgustó tanto.

Serás cancelado

En Argentina hubo un proceso de apertura impulsado por movimientos globales, en el que mujeres de todas las edades empezaron a hablar de situaciones de abuso cotidianas, naturalizadas. Fue un fenómeno más cultural y catártico que jurídico. Por muchos motivos: en parte por la incapacidad de escucha de la justicia en términos de género, en parte por las dificultades que implicaría, por ejemplo, tratar de probar ahora un manoseo en un recital en Cemento en el año 2000. Fue, además, un proceso sometido luego críticas y autocríticas, enhorabuena y bienvenidas en muchos casos. Cuesta pensar en otros movimientos a los que se les pida tanta auditoría, que revean sus métodos y debatan hacia adentro y hacia afuera, tanto cómo suelen hacerlo los feminismos.

En 2016 Cordera hizo mucho para convertirse en el colmo de los discursos de la cultura de la violación. Y si en 2025, después de una probation por incitar a la violencia y una extensa condena social, ante la pregunta de qué piensa de aquellas declaraciones, sólo dice que hubo un complot contra él peor que el nazismo, es que no hubo revisión.

Sí dedicó en esa nota largos pasajes a hablar, a modo de prueba de empatía, de su registro del sufrimiento de muchos seres vivos, como «los pescados» y las plantas, un conjunto de lo viviente/sintiente en el que no parecen haber logrado entrar aún las mujeres. Y todo esto a pesar de los años de insistencia verde y violeta que colmaron la paciencia de este país.

La cancelación no es, como se dijo, una «cultura«. En todo caso es una metodología: una forma de acción que se volvió, además, contra el propio movimiento de mujeres (entre otros opositores) por parte del ecosistema digital libertario.

¿Tiene sentido pensar que ese período de auge de la cancelación, de ocho años (del primer NiUnaMenos al final del gobierno de Fernández), tuvo la fuerza como para desarmar la cultura milenaria de la violación?

Pactos de caballeros

Si era imperioso, por motivos musicales o los que sean, hacerle esa nota a Cordera, se podría haber pensado en incluir a alguna persona con capacidad de repreguntar sobre un tema que se sabía, iba a ser ineludible.

Cuando en mayo de 2024 el periodista Ernesto Tenembaum entrevistó a Nicolás Márquez, abogado negacionista y alfil de la batalla cultural libertaria, también se abrieron debates sobre la validez de invitar a cualquier persona, incluso a quienes están en las antípodas del programa, incluso a por ejemplo genocidas. Quizás el asunto sea el cómo. Pero, además del problema del cómo, está el de la –como la llamó Malena Pichot– «camaradería peneana«, que no puede funcionar sin obstinación. ¿De qué otro modo se explica sino que para estos temas a nadie se le ocurra llamar a especialistas?

Con Tenembaum, Márquez -el biógrafo de Milei- dijo que la homosexualidad era una enfermedad innata y que los gobiernos anteriores la incentivaban. (¿Pero cómo haría el Estado para incentivarla si es innata?). Sostuvo sus mensajes de odio con estadísticas sin fuente y el periodista no repreguntó ni estaba preparado para refutar las falacias que Márquez presentaba, cuando en verdad eran ficticias.

Si la decisión editorial es dar un micrófono a ese tipo de voces, entonces hay una responsabilidad en cómo prepararse, que no alcanza con las buenas intenciones. Cabe, ante el impulso irrefrenable de dar aire a estos personajes, sacar a relucir el verdadero «¿y dónde están las feministas?»